Посиделки

Притяжение земли

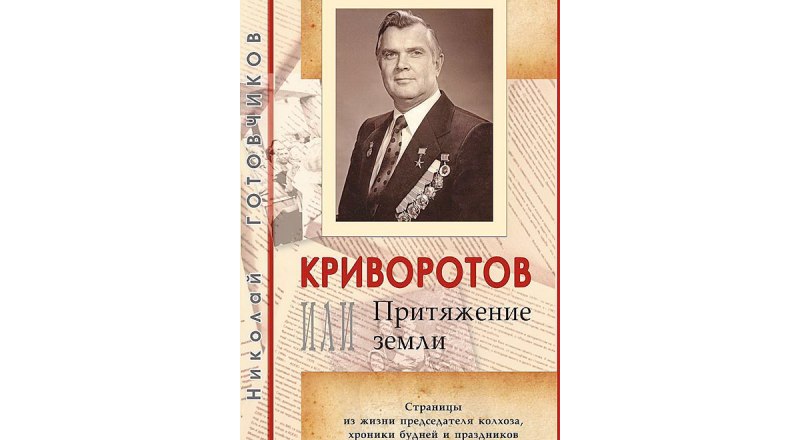

Оно не отпускало с юных лет Владимира Криворотова, и подарило радость победных свершений человеку, 95-летие которого отмечают его благодарные земляки.

Имя председателя колхоза «Россия» Красногвардейского района, Героя Социалистического Труда, кавалера трёх орденов Ленина, многих других знаков отличия, заслуженного агронома УССР, первого заместителя Союзного Совета колхозов страны было известно на больших просторах нашей великой страны. О нём были сняты фильмы, писали газеты, среди которых «Крымская правда», с которой его многие годы связывала крепкая дружба. В колхоз часто приезжали знаменитый редактор главной крымской газеты Владимир Бобашинский, заведующий отделом сельского хозяйства Иван Тимошенко, а потом в своих статьях знакомили с достижениями прославленного хозяйства. Нашего председателя знали в США и Японии, Польше и Венгрии, откуда в «Россию» ежегодно приезжали делегации, как и из разных областей страны, союзных республик поучиться вести хозяйство так, как это делал он. Крымский колхоз с громким названием «Россия» входил в десятку лучших хозяйств СССР.

Помнят и благодарят «россияне» председателя за то, что созданное им ещё долго будет служить людям. В память о выдающемся человеке его имя присвоено средней школе. На здании правления колхоза установлена памятная доска, есть и памятник великому председателю.

Мне посчастливилось с Владимиром Ивановичем Криворотовым тридцать лет быть рядом и как директору школы, и как председателю сельского совета, редактору многотиражки «Восход». Мы были в одной команде, делая общее дело каждый на своём посту. Об этом я написал в книге «Криворотов, или Притяжение земли» и в многочисленных публикациях в журналах и газетах СССР, УССР, Украины и Крыма. Это мой вклад в то, чтобы имя выдающегося человека было увековечено, чтобы его пример был наукой молодым поколениям.

Николай ГОТОВЧИКОВ, заслуженный журналист РК, автор 56 книг, основатель музея истории колхоза «Россия».

Уроки православия

Улыбка Богородицы

В Рождественский день, думаю, не только моё внимание привлекла в храмах икона Вифлеемской Божьей Матери. Видела я её и раньше, но впервые обратила внимание и удивилась, что Богородица улыбается. Ведь на всех остальных она в печали. Расскажите, пожалуйста, об этом Образе.

Анна Д.

Феодосия.

- Существуют две версии происхождения этой иконы, - рассказывает протоиерей Василий (Медунов). - Одна гласит, что она была создана неизвестным мастером, по другой - евангелистом Лукой, современником Девы Марии. Не секрет, что христианский святой писал, скорее, портреты, чем канонические образы, поэтому все отличались схожестью с реальными людьми. По легенде, автор принёс Пресвятой Деве три её изображения. А она благословила только одно и призвала верующих молиться именно этому лику. И специалистами он признан самым достоверным образом Божьей Матери, который даёт представление о том, какой она была, когда испытывала радость, держа на руках любимого сына, когда с её лица не сходила нежная счастливая улыбка.

У христиан нет сомнения в защите и покровительстве Богородицы в самых разных ситуациях, что молитвы, обращённые к Вифлеемской Божьей Матери обладают невероятной силой и не остаются без внимания Господа.

День особого почитания иконы - 28 августа. Искренние, с благими целями обращения в этот знаменательный день имеют особый отклик, и чистые, с добрыми помыслами просьбы непременно выполняются. Небесная заступница меняет жизнь обращающихся к ней со словами: «Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагодати. Ступати право мя настави, путю Христовых заповедей. Бдети к песне укрепи, уныния сон отгоняющи. Связана пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто».

Исполняются молитвы перед иконой Вифлеемской Божьей Матери о даровании детей, о рождении здорового ребёнка.

Хранится образ улыбающейся Богородицы в Вифлееме, рядом с входом в пещеру «Рождества Христова». Посещающие место рождения Иисуса Христа паломники молятся и перед иконой Вифлеемской Божьей Матери.

Фотооко

«Во Христа креститеся, во Христа облекостеся»

Весь христианский люд в ожидании завтрашнего дня, когда в храмах прозвучат эти слова из уст священнослужителей во время Божественных литургий одного из главных двенадцати праздников, установленного в память о евангельском событии: крещении Иоанном Предтечей тридцатилетнего Иисуса Христа в водах Иорданских.

С апостольских времён вошёл этот праздник в жизнь верующих в Спасителя рода человеческого. Истинно и искренне испытывающие любовь к Отцу нашему познают очистительную силу водного естества, наполненного благодатью Святого духа, пребывающего в полноте своей в каждой капле освящённой воды. Любое омовение в Крещенские дни, совершаемое с сердечной молитвой, приносит утешение душе и умножает силы тела.

Многолюдно в эти дни и в церкви Покрова Божией Матери в Нижней Ореанде. К пастве, окормляемой настоятелем церкви епископом Ялтинским, викарием Симферопольской и Крымской епархии, почётным гражданином Ялты владыкой Нестором (Доненко) (на фото), присоединяются жители не только крымских городов и сёл и отдыхающие, но и те, кто приезжает в это намоленное место в праздничные дни специально за ощущением Божией благодати.

Откровение

Палочка с выручалочкой

Есть такая профессия - репетитор. Не сегодня, конечно, появилась, но уж больно в наши дни востребована. Не миновали занятия с наставником и меня, когда понадобилось в мою «гуманитарную» голову вдолбить математические знания.

Когда мне сегодня про страшный и ужасный ЕГЭ рассказывают, я в ответ - о наших пяти (!) выпускных экзаменах. Письменных и устных. До нервных срывов доходило. Помню, как моя соученица, претендентка на медаль, во время экзамена по истории ворвалась в класс с безумием во взоре и воплем на устах: «Я ничего не знаю!». Её в медкабинет тут же отправили, валерьянкой отпоили. И медаль Вероника получила.

Что репетиторство - зло, и в мыслях не держу! Оно, скорее, добро, благо для целой армии школяров, увы, недёшево обходящееся их родителям при «бесплатном» среднем образовании. Другой вопрос: почему оно роль палочки-выручалочки захватило? Учебные программы виноваты или причина иная (распространённая ныне у родителей версия): возделывают ныне педагогическую ниву много людей случайных, а мастера-преподаватели как раз в репетиторы и подались.

Где вы, учителя-новаторы, «гремевшие» в 90-е прошлого века? Такие, как Шаталов, Ильин, Амонашвили… Они вселяли уверенность в реальность «учения с увлечением», «учения без мучения». И кое-что в практику школы из их методик внедрялось-таки. Моего сына Андрея в гуманитарном классе не грузили сведениями, которые вряд ли бы пригодились, как, к примеру, устройство доменной печи. Зато давали знания об искусстве, поэзии, художниках и поэтах, о которых нынешним детям и словечка на уроках услышать не дано. (К слову: Андрей окончил исторический факультет Южного федерального университета, пишет книги и киносценарии, документальный фильм по его сценарию «Донбасс. Истерзанное сердце России» был представлен на севастопольском кинофестивале «Святой Владимир». - Ред.).

Да что там, о художниках и поэтах… Кто из нас не видел на экране интервью с нашей молодой порослью века нынешнего. Ведать не ведают, когда Великая Отечественная началась, а про Холокост утверждают, что это праздник такой, весёлый, путая с Хэллоуином.

В наше «замшелое», презираемое внуками время, школа учила, мы учились, а не «проходили» разные предметы. А сегодня, не надеясь на школьных педагогов, новаторов среди которых раз-два и обчёлся, бросаются родители к репетиторам, чтобы отпрысков «подтянули». И бурлацкому их занятию конца-края не видать, покуда ржавые колёсики нашей образовательной системы крутятся с редким «косметическим ремонтом». И мается за партами «племя младое, незнакомое». Не мы, безропотно соглашавшиеся с тезисом «Если долго мучиться, что-нибудь получится». У нынешних учение-увлечение - на экранах смартфонов! И невдомёк им, что прочные знания добывать надобно с применением двух У: усердия и усидчивости. Откуда пониманию этого взяться, коли с «младых ногтей» ни в семье, ни в школе трудолюбие и тягу к твёрдым знаниям не привили. А привыкшим по верхам «скакать» далеко не каждый приставленный репетитором к чаду неразумному палочкой-выручалочкой послужит.

Татьяна КУДРЯКОВА.

Слово – не воробей

Рубрику ведёт филолог Алексей Велихов

Без вины виноватая

Много лет выписываю «Крымскую правду», частенько попадаются на глаза и другие газеты, в том числе федеральные. Нравится, что в ставшей родной крымской газете употребляется буква ё, которой и в ней раньше не было. Это стирает различие между устной и письменной речью. Почему же до сих пор не все печатные издания пошли таким же логичным путём? Почему до сих пор ведутся споры, нужна ли нам эта буква. Как всё с ней складывалось исторически?

Таисия Моршанская.

Алушта.

Вряд ли мы с вами положим конец спору о несправедливо выброшенной из письменной речи букве. В устной она прекрасно себя чувствует. Потому что вряд ли кому-то придёт в голову говорить: елка, еж, заклепка, мед, ошибется, о чем? - вместо ёлка, ёж, заклёпка, мёд, о чём.

В русском языке на седьмую букву алфавита начинается около 150 слов и около 300 заканчивается, а всего их 12500. Более 300 фамилий произносятся с разным ударением - на е или на ё: ЛЕжнев - Лежнёв, ДЕмина - Дёмина, СеменОв - Семёнов, Огнев - Огнёв. Произнесёте неправильно - обидите носителя, а в официальных бумагах это вызывает досадные недоразумения. Поэтому Верховный суд РФ в 2009 году принял постановление, из которого следует, что буквы «е» и «ё» в разных документах одного и того же человека являются равнозначными. Важно, чтобы написание «е» вместо «ё» не меняло смысла и позволяло идентифицировать личность.

И не только личность, заметим мы, но и смысл. Как догадаться без ё, что имел в виду автор вопроса в письме товарищу: «Передохнем ли от затяжного мороза?».

Официально точки над е вернулись приказом народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потёмкина 24 декабря 1942 года, которым было введено обязательное употребление «ё» в школьной практике. Но и это не избавило от споров и нападок на единственную букву, удостоенную памятника, и имеющую день рождения - 29 ноября 1783 года. Именно в этот день директор Петербургской академии наук княгиня-просветительница Екатерина Дашкова предложила заменить «двуписьменное начертание» «io» буквой «ё».

Уж очень ей не нравилась в произношении «іолка», «матіорый» и «іож», а на письме и подавно. С её лёгкой руки было изменено изображение одного звука двумя буквами. Сначала букву освоили в рукописных текстах. А в текст печатный она проникла в 1795 году, оказавшись в книге Московской университетской типографии «И мои безделки» поэта Ивана Дмитриева. На следующий год в этой же типографии Николай Михайлович Карамзин, составитель и редактор первого стихотворного сборника «Аониды», употребляет букву «ё» в словах зарёю, орёл, мотылёк, слёзы и в глаголе «потёк».

Дошла очередь и до личных имён: в 1798 году Гавриил Державин впервые употребляет букву «ё» в фамилии Потёмкин.

Но всё это не стало для буквы гарантией безопасности. В устной речи закрепилась, но не сразу. Потому что в XVIII - XIX веках «ёканье» относили к манере простолюдинов, и высшее сословие предпочитало «екать», выделяясь среди «прочих».

А из письменности её вообще вымарали. И до сих пор употребление «ё» обязательно только в детских книгах и учебниках, а в других изданиях - на усмотрение их выпускающих. Есть, конечно, слова, в которых употребление «ё» неизбежно. К ним относятся географические названия, имена и фамилии а также по-разному истолковывающиеся слова, как то «все» - «всё», «небо» - «нёбо».

Поборники буквы инициировали установку гранитного памятника в Ульяновске. высотой более двух метров и массой более трёх тонн. Поскромнее появились в Москве, Перми и на месте бывшего села Ёлкино в Ядринском районе Чувашии.

Хозяйка «Посиделок» Людмила ОБУХОВСКАЯ.

Симферополь меняется

Симферополь меняется